О времени и людях

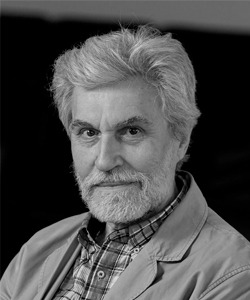

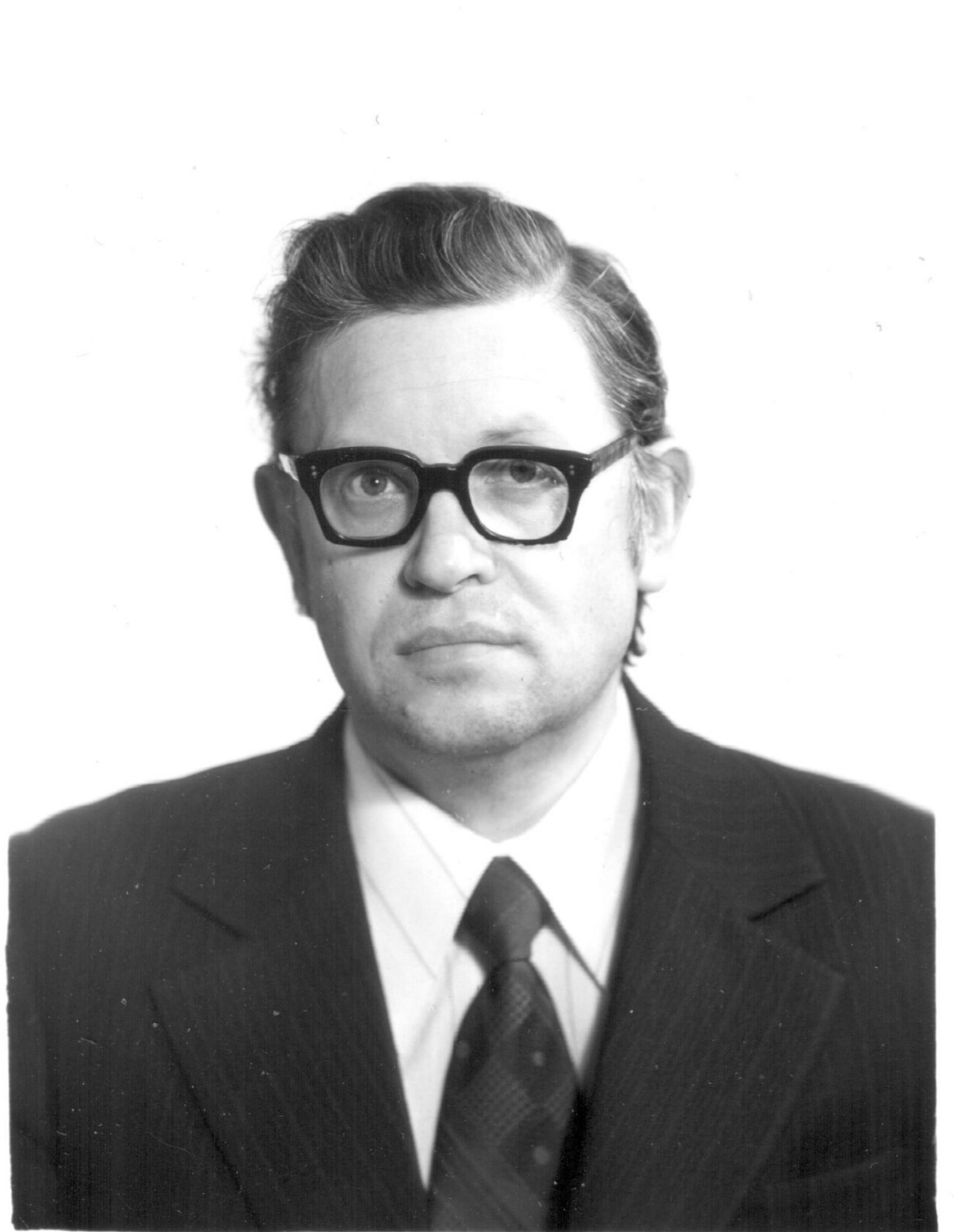

| Мохов Игорь Иванович 20.07.1950-24.06.2025 |

Игорь Иванович родился 20 июля 1950 г. в г. Чкалов (Оренбург). В 1974 году окончил факультет молекулярной и химической физики Московского физико-технического института (МФТИ). В 1975 году поступил в аспирантуру ИФА под руководством Г.С. Голицына. И.И. Мохов поступил в аспирантуру ИФА в 1975 г. под руководством Г.С. Голицына. В 1979 г. И.И. Мохов защитил кандидатскую диссертацию, в 1995 г. – докторскую диссертацию. В 1996 г. он был избран членом–корреспондентом РАН, в 2016 г. – академиком РАН. Долгие годы он возглавлял Лабораторию теории климата и Отдел исследований климатических процессов. В 2009–2018 гг. он был директором ИФА им. А.М. Обухова РАН, после чего был избран научным руководителем Института. И.И. Мохов – автор многих фундаментальных результатов в области диагностики климатических изменений и теории климата. Им были исследованы характеристики чувствительности и устойчивости Земной системы и разработаны оригинальные методы диагностики ее динамики. Впервые в мире были получены количественные оценки ряда обратных связей, ключевых для чувствительности климата к внешним воздействиям. Работы И.И. Мохова по исследованию особенностей вихревой динамики атмосферы и чувствительности климата по праву стали классическими. И.И. Мохов координировал развитие модели Земной системы ИФА РАН, с помощью которой был получен ряд новых и ярких результатов. В последние годы И.И. Мохов уделял большое внимание анализу причинно–следственных связей в Земной системе и вкладу различных процессов в происходящие изменения климата, в том числе глобальным термодинамическим и циркуляционным характеристикам. Им впервые были получены оценки целого ряда значимых для России последствий глобальных изменений климата. И.И. Мохов – автор более чем шестисот научных работ, в том числе нескольких монографий. Игорь Иванович внес большой вклад в формирование Климатической доктрины Российской Федерации и Национального плана адаптации к изменениям климата, входил в состав Межведомственной рабочей группы при Администрации Президента Российской Федерации по вопросам, связанным с изменением климата и обеспечением устойчивого развития, являлся сопредседателем Научного совета РАН по проблемам климата Земли. Наряду с научными исследованиями и общественной работой, И.И. Мохов вел активную преподавательскую деятельность, будучи профессором физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (где он также возглавлял кафедру физики атмосферы) и в МФТИ, руководя научной работой студентов и аспирантов. Игорь Иванович воспитал целую школу исследователей атмосферы и климата, в числе которых целый ряд специалистов с мировым именем.

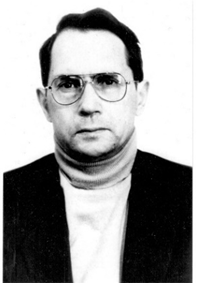

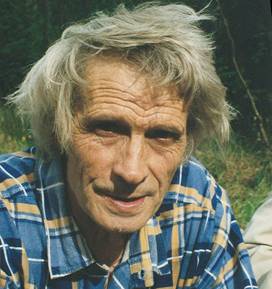

| Гальцев Анатолий Петрович 19.01.1938 - 23.09.1995 |

Анатолий Петрович Гальцев окончил физический факультет Ленинградского государственного университета в 1960 по специальности «физика атмосферы». После окончания аспирантуры в ЛГУ он остался на преподавательской должности на кафедре физики атмосферы, где, спустя короткое время, стал исполнять обязанности заместителя заведующего кафедрой. В 1965 году он защитил кандидатскую диссертацию, посвященную лабораторной спектроскопии озона в области полосы поглощения 9,6 мкм. В 1968 году изготовленная под его руководством аппаратура, установленная на борту космической станции, была использована для первых измерений спектральной яркости сумеречного ореола Земли.

С 1970 по 1977 год А.П. Гальцев работал в Государственном оптическом институте им. С. И. Вавилова. Он принимает участие в создании аппаратуры для исследования атмосферы Земли из космоса и в работах по исследованию спектров углекислого газа при высоких давлениях и радиационного теплообмена в атмосфере Венеры. Эти работы стимулировались огромным интересом, связанным с первыми запусками орбитальных средств наблюдения и космических зондов в атмосферах Земли и Венеры. К тому же периоду относятся начатые А.П. Гальцевым и сотрудниками первые попытки теоретического описания формы спектральных линий на основе моделирования классических траекторий рассеяния. Идея описания спектров с помощью решения классических уравнений движения, к сожалению, опередила имевшиеся в то время вычислительные возможности, однако, спустя много лет, она нашла неожиданное и успешное развитие в современных работах сотрудников Лаборатории атмосферной спектроскопии ИФА им. А.М. Обухова РАН, посвященных теории континуальных спектров поглощения. В 1977 году жизненная траектория Анатолия Петровича привела к его переезду в Москву, где он поступил на работу в Институт океанологии им. П.П. Ширшова АН СССР. Вскоре, начиная с 1979 года Анатолий Петрович возглавил сектор в Центральном аэрогидродинамическом институте, во время работы в котором им была защищена докторская диссертация. Работы А.П. Гальцева и сотрудников внесли большой вклад в изучение оптических характеристик реактивных струй и летательных аппаратов. В середине 80-х годов Анатолий Петрович в сотрудничестве с академиком М.Я. Маровым опубликовал несколько работ, посвященных радиационному теплообмену и содержанию водяного пара в атмосфере Венеры.

Новая страница научной биографии А.П. Гальцева началась в 1991 году, когда он занял должность заведующего отделом в ИФА. К сожалению, этот период его жизни оказался очень коротким. Осенью 1995 года Анатолий Петрович Гальцев трагически погиб в окрестности поселка Удельная от рук неустановленных преступников.

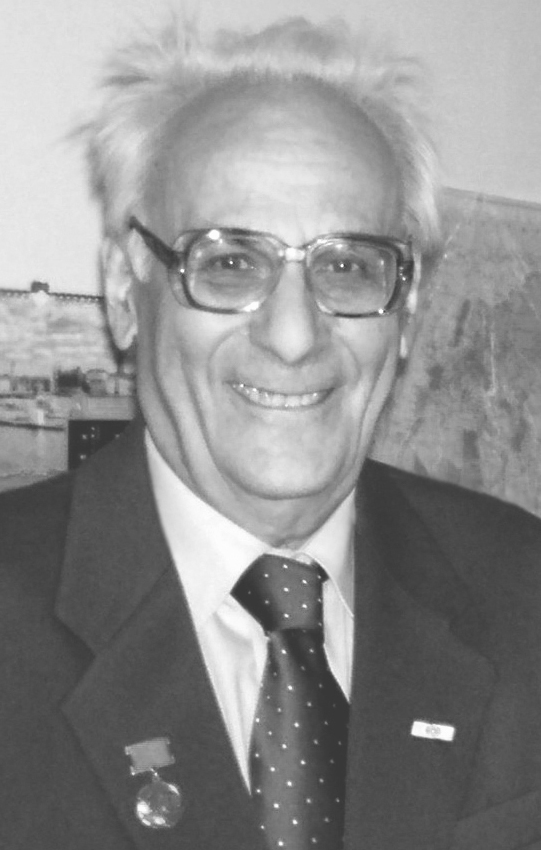

| Гурвич Александр Сергеевич 22.06.1929 – 04.10.2016 |

Александр Сергеевич Гурвич родился 22 июня 1929 г. Свою жизнь в науке Александр Сергеевич начал в 1947 году, будучи студентом физического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. В Институте физики атмосферы РАН работал с 1956 года. В 1973 году защитил докторскую диссертацию, с 1975 г. – профессор по специальности «Геофизика». C 1978 г. – заведующий отделом распространения волн в атмосфере. С 1997 г. – главный научный сотрудник лаборатории турбулентности и распространения волн.

Александр Сергеевич занимался теоретическими и экспериментальными исследованиями турбулентности и распространения радиоволн и лазерного излучения в турбулентной атмосфере. В конце 60-х годов Александр Сергеевич выполнил пионерскую работу по радиометрическому зондированию атмосферы Земли со спутника «Космос-243». В дальнейшем Александр Сергеевич много внимания уделял задачам дистанционного зондирования атмосферы Земли, как в оптическом, так и в радиодиапазоне. Им были получены важнейшие результаты по структуре атмосферных неоднородностей. На основе результатов зондирования атмосферы в оптическом диапазоне Александр Сергеевич продемонстрировал, что атмосферные неоднородности являются композицией изотропной колмогоровской турбулентности и случайного ансамбля сильно анизотропных внутренних гравитационных волн. Александру Сергеевичу принадлежат интересные результаты в области проверки гипотезы замороженности при оптических измерениях на приземных трассах. А.С. Гурвич являлся учёным мирового класса в области радиофизики, геофизики, турбулентности и распространения волн в атмосфере. Ссылки на работы А.С. Гурвича содержатся практически во всех отечественных и зарубежных публикациях по распространению лазерного излучения в атмосфере.

За исследования распространения волн в турбулентной атмосфере Александру Сергеевичу в авторском коллективе с А.М. Обуховым, С.М. Рытовым и др. присвоена Государственная премия СССР за 1990 год. Александр Сергеевич лауреат премии Международной академической компании «Наука/Интерпериодика» за 2001 год.

В 1986 г. Александр Сергеевич был награжден медалью «Ветеран труда», в 1990 г. он стал лауреатом Государственной премии СССР. Указом Президента РФ от 4 июня 1999 г. награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени. Лауреат премии за 2001 год Международной академической издательской компании «Наука / Интерпериодика». В 2013 году он был награжден медалью имени академика А.М. Обухова.

Александр Сергеевич является автором 2 монографий, свыше 250 научных статей, 12 изобретений, нескольких патентов и соавтором 2 открытий. Он подготовил 14 кандидатов наук, являлся руководителем ряда научных проектов. Александр Сергеевич участвовал в работе ученых советов ИФА РАН и Астрокосмического центра ФИАН.

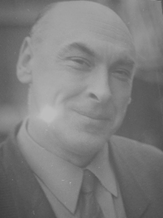

| Дианов-Клоков Владимир Иванович 01.04.1924 – 21.10.1987 |

Владимир Иванович Дианов-Клоков закончил МЭИ, куда поступил в военные годы, отработав некоторое время на оборонном заводе после окончания школы. По окончанию ВУЗа Владимиру Ивановичу посчастливилось поступить на работу в лабораторию выдающегося ученого И.В. Обреимова, открывавшего тогда новую страницу своей научной работы в Москве после лихолетья своего предвоенного заключения и эвакуации. Обреимов поручил Владимиру Ивановичу тему, связанную с необычными свойствами кислорода в различных фазовых состояниях. Именно эти исследования, на долгие годы определившие круг научных интересов Владимира Ивановича, оставили яркий след в мировой науке, не потускневший до сегодняшних дней. Докторская диссертация Владимира Ивановича «Экспериментальное исследование спектра поглощения конденсированного кислорода в области 12600 – 3000 А» была защищена им в 1964 году, когда он по приглашению А.М. Обухова поступил на работу в недавно образованный ИФА АН СССР. Фундаментальный опыт исследования спектров кислорода в различных агрегатных состояниях позволил Владимиру Ивановичу выполнить всестороннее изучение полос молекулярного кислорода и его бинарных комплексов в реальной атмосфере. За короткий промежуток времени - с 1953 по 1966 год - В.И. Дианов-Клоков опубликовал около пятнадцати статей, посвященных исследованиям спектров кислорода. В подавляющем большинстве случаев его статьи этого периода не имели соавторов. В созданной В.И. Диановым-Клоковым Лаборатории атмосферной спектроскопии помимо исследований спектров кислорода были проведены пионерские исследования спектров углекислого газа и водяного пара. Эти работы имели прямое отношение к начавшимся в те годы исследованиям атмосферы Венеры, а также к проблеме континуального поглощения водяного пара в земной атмосфере, привлекшей особое внимание после изобретения мощных лазеров. Параллельно в стенах ИФА и в многочисленных в то время летных и морских экспедициях решались и другие важные задачи. Исследования эффективных пробегов фотонов в облаках на много лет опередили аналогичные работы за рубежом. Владимир Иванович был представителем исчезающего ныне племени конструкторов и строителей собственных научных приборов. Разработанный под его руководством малогабаритный полевой спектрометр ("саркофаг") продолжает успешно функционировать в России и в Китае, он использовался также в Канаде, в Аргентине и в Японии. В ИФА с его помощью до сих пор ведутся многолетние регулярные наблюдения общего содержания моноксида углерода, метана и водяного пара в толще атмосферы над Москвой и на ЗНС. Прибор успешно работал в Антарктиде и на дрейфующей станции в Арктике.

Владимир Иванович был человеком сильных эмоций и страстей, во многом авторитарный, как и воспитавшее его время. Он ушел из жизни в результате тяжелой болезни, которую он переносил с редким мужеством, сочетавшимся с неистовым желанием ее преодолеть.

| Кляцкин Валерий Исаакович 11.04.1940-02.07.2017 |

Валерий Исаакович Кляцкин родился 11 апреля 1940 г. в г. Москве. В 1950 г. переехал в Тбилиси, где закончил с золотой медалью школу №66 в 1957 г. Тогда же в 1957 г. поступил в МФТИ на радиотехнический факультет, который закончил в 1964 году по специальности «теоретическая ядерная физика». Валерий Исаакович начал работу в ИФА под руководством А.М. Обухова в 1964 г. и в течение короткого времени стал специалистом в области статистического описания физических полей с высокой математической культурой, характерной для отечественной школы теории вероятности и ее приложений. Наряду с этим он приобрел широкий взгляд на колебательные процессы различной физической природы, активно участвовал в знаменитом семинаре С.М. Рытова. Тогда же проявился у Валерия Исааковича талант теоретика, благодаря которому ему удавалось находить решения трудных задач математической физики. До сих пор не утратили своего значения его статьи по излучению волн вихрями и шумам в гидродинамических системах. Целый ряд имеющих принципиальное значение результатов получены Валерием Исааковичем в области статистической радиофизики. В первую очередь эти результаты относятся к теории распространения волн в случайно-неоднородных средах. Валерий Исаакович развил общий подход к анализу стохастических динамических систем, который позволяет решать многочисленные задачи, относящиеся к различным областям науки и техники, в том числе и физики атмосферы. В этом подходе особенно проявился характерный для Валерия Исааковича взгляд на уравнения «глазами физика». В 1968 защитил кандидатскую диссертацию «Нелинейные эффекты в однородной изотропной слабо сжимаемой турбулентной среде» под руководством А.М, Обухова, научным консультантом был В.И. Татарский. В 1975 г. в Акустическом институте АН СССР защитил докторскую диссертацию «Приближение дельтакоррелированного случайного процесса и его применение в статистических задачах гидродинамики и теории распространения волн» С 1964 г. работал в ИФА стажером-исследователем, мнс, снс. Ученое звание снс присвоено в 1974 г. С 1978 г. работал в Тихоокеанском океанологическом институте ДВО АН СССР, где был заведующим отделом волновых процессов и лаборатории статистической гидродинамики. В 1988 г. присвоено ученое звание «профессор» и с 1992 по 2017 работал в ИФА главным научным сотрудником. Лауреат Государственной Премии СССР 1990 г. за исследования в области распространения волн в турбулентной атмосфере (1964-1980 гг.). В последние годы Валерий Исаакович успешно и продуктивно работал над теорией когерентных явлений в стохастических системах, в рамках которой ему удалось объяснить явления кластеризации пассивных и векторных примесей в случайных гидродинамических системах и формирования экстремальных образований в волновых средах. Был членом редколлегий журналов Waves in Random Media Journal – 1988 -1992 гг. и Известия Академии наук, Физика атмосферы и океана – 1997 - 2012 гг., автор 16 монографий.

| Красовский Валерьян Иванович 14.06.1907-04.12.1993 |

Валерьян Иванович Красовский работал в Институте со времени его основания (1956) до года своей смерти (1993). Доктор физико-математических наук, профессор, до 1986 г. -заведующий отделом/ лабораторией физики верхней атмосферы, 1986- 1993гг. -научный консультант Института.

Родился в 1907 году в г. Севске (теперь- Брянская область). В 1923 г. окончил с отличием школу-девятилетку в г. Малоархангельске Орловской губернии. В 1925 г. после ареста отца- священнослужителя уезжает в Среднюю Азию, работает на Ташкентской радиостанции. В 1930 г. переезжает в Ленинград. Работает на радиовещательных станциях. На один год призван в Красную армию, служит в ленинградской радиочасти. В 1931 – 1937 гг. работает в Ленинградском электрофизическом институте, где быстро проходит должности от лаборанта до заведующего лабораторией, занимается разработкой телевизионной аппаратуры. В 1934 г. под руководством Красовского был изготовлен макет электронно-оптического преобразователя, на основе которых в дальнейшем изготовлялись приборы ночного видения. К этому времени относятся первые зарегистрированные изобретения Валерьяна Ивановича и первые публикации статей (1936 г.) в научно-технических журналах. С 1937 он переходит работать заведующим лабораторией на ленинградский завод «Светлана», где продолжает заниматься разработкой электронно-оптической аппаратуры.

Во время Великой Отечественной войны занимался научными исследованиями для нужд фронта в блокадном Ленинграде и после эвакуации — сначала на Урале, затем - в Москве (Московский электроламповый завод и Всесоюзный электротехнический институт). Занимался разработкой и производством приборов ночного видения (ПНВ). Первые ПНВ изобретённые Красовским были использованы в ходе Сталинградской битвы. За вклад в научно-техническое обеспечение оборонной промышленности и фронта во время Войны награждён Сталинской премией II степени, орденом «Знак Почёта» и медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

В 1946 г. лаборатория, которой заведовал В.И.Красовский, была переведена в НИИ-801. В этом же году он экстерном сдал экзамены за полный курс физического факультета ЛГУ и кандидатский минимум. На приборах собственной разработки Красовский открыл инфракрасное (ИК) излучение центра Галактики и продемонстрировал ее спиральную структуру. В 1952 г. Валерьян Иванович перешел на работу в систему Академии наук СССР, сначала в Геофизический институт, затем после его закрытия – в Институт физики атмосферы. Изучению ИК излучению верхней атмосферы Земли посвятил почти полвека. Получил первые спектрограммы собственного свечения верхней атмосферы Земли в области 600-1200 нм. Еще одно открытие Красовского – «Явление модуляции интенсивности гидроксильного излучения верхней атмосферы внутренними гравитационными волнами» (с приоритетом от 1973г.)

Более подробно о Валерьяне Ивановиче смотрите в книгах: Шкловский И.С. Эшелон. М. Новости. 1991; Семенов А.И., Темный В.В., Шефов Н.Н. Валерьян Иванович Красовский – основатель отечественной научной школы физики верхней атмосферы Земли. М. КРАСАНД. 2013. Во второй из них есть список основных трудов Красовского.

| Малков Игорь Павлович 22.04.1934 - 30.04.2006 |

Игорь Павлович Малков проработал в ИФА со времени окончания в 1958 году физического факультета МГУ и до последнего своего дня. Без преувеличения можно сказать, что Игорь Павлович был одним из тех, кто многие годы определял ту далеко не ординарную атмосферу, созданную в ИФА А.М. Обуховым, в которой добротные научные идеи вырастали в благотворной среде профессиональной и человеческой порядочности.

Биографию И.П. Малкова в стенах ИФА можно разделить на несколько условных периодов. В первые годы его экспериментальные исследования проводились под руководством В.И. Дианова-Клокова, к которому Игорь Павлович всегда относился с огромным уважением. Исследования спектров кислородных пар (квазикомплексов) в лабораторных и натурных условиях выдвинули Дианова-Клокова и Малкова в ряд признанных в мире специалистов в области спектроскопии межмолекулярных взаимодействий. Эти работы, выполненые ими в шестидесятые-семидесятые годы прошлого века, хорошо знают и цитируют специалисты до сих пор. Уровень сложности проведенных экспериментов впечатляет и по меркам сегодняшнего дня, а тщательность их проведения и достоверность полученных данных вызывают огромное уважение. С годами научные интересы Лаборатории атмосферной спектроскопии стали все больше смещаться в область натурных исследований в атмосфере, проводившихся, в том числе, в многочисленных в советское время экспедициях. Игорь Павлович с увлечением и полной самоотдачей (иначе он работать просто не мог) летал, ездил и, особенно, плавал в морях и океанах. Его работы были посвящены в эти годы исследованиям пробегов фотонов в облаках и измерениям малых газовых примесей в толще атмосферы. О своих антарктических экспедициях он долгие годы вспоминал с характерными для него исключительной теплотой и искренним восторгом.

С начала 80-х годов Игорь Павлович почти 20 лет проработал на посту заместителя директора ИФА. Его роль в эти сложные годы трудно переоценить. Тем, кому не довелось испытать это на себе, наверное, трудно будет себе представить, насколько щедро и открыто Игорь Павлович был способен делиться с другими людьми своими лучшими человеческими качествами: терпением, пониманием, исключительной добротой и сердечностью. Сотрудники ИФА хорошо помнят, насколько важными были в те, во многом противоречивые и нелегкие перестроечные годы, искреннее сочувствие, помощь и поддержка, которую они находили в кабинете замдиректора Малкова. Все перестроечные и пост-перестроечные годы Игорь Павлович не переставал с большим интересом и волнением переживать вначале обнадеживающие, а затем все более тягостные события отечественной истории и метаморфозы российской науки.

Несколько последних лет, в особенности после его ухода из дирекции, были, вероятно, самыми сложными для Игоря Павловича. Имея незаурядные педагогические способности, Игорь Павлович увлеченно занялся новым для него преподаванием в ВУЗе. Внезапная кончина, к сожалению, не дала в полной мере развиться этой грани его таланта.

| Романова Наталья Николаевна 19.05.1941- |

Наталья Николаевна Романова родилась 19 мая 1941 года в семье выдающегося советского математика профессора Н.П. Романова в г. Томске. Детство и юность Натальи Николаевны прошли в Узбекистане. В 1959 г. Н.Н. Романова поступила на механико-математический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, в порядке перевода из Среднеазиатского Государственно-го Университета (г. Ташкент), который окончила в 1963 году, специализируясь по высшей алгебре. С этого же года начала работать по распределению в Теоретическом отделе ИФА АН СССР в качестве стажера-исследователя. По окончании очной аспи-рантуры ИФА успешно защитила в 1971 r. кандидатскую диссертацию под научным руководством Г.С. Голицына. В 1995 защитила докторскую диссертацию. Долгие годы Наталья Николаевна работала с профессором Л.А. Диким.

Н.Н. Романовой выполнен ряд выдающихся работ по нелинейным волнам в ат-мосфере, обобщенному уравнению Бенджамена – Оно, стабилизации взрывной неустойчивости и т.д. В последние годы научной деятельности Наталья Николаевна направляла свои усилия на развитие гамильтоновой теории волн и получила на этом пути ряд замечательных результатов, позволяющих по-новому взглянуть на нелинейные взаимодействия волн в области неустойчивости.

Работы Н.Н. Романовой всегда отличались особой тщательностью, взвешенно-стью и точностью утверждений и формулировок, красотой получающихся решений. Ее оригинальный взгляд на теорию нелинейных волн, нашел воплощение в курсе лекций для студентов Московского Физико-технического института. Сотрудничая со многими специалистами, получившими впоследствии широкую известность в нашей стране и за рубежом, Наталья Николаевна щедро делилась с ними своими знаниями и идеями.

За свои работы и за свою увлеченность нелинейной тематикой Н.Н. Романова по праву носила среди коллег неформальное высокое звание «Знатная нелинейщица». Кроме математической одаренности, Н.Н. Романову отличала высокая общая культура, поражавшая общавшихся с ней глубоким знанием ею литературы в целом и поэзии в особенности.

| Татарский Валерьян Ильич 13.10.1929 - 19.04.2020 |

Валерьян Ильич Татарский (род. 13 октября 1929 года, Харьков) — российский физик, член-корреспондент АН СССР (с 1976), член-корреспондент РАН (с 1991), зав. лабораторией в Институте физики атмосферы РАН, член редколлегии журнала «Успexи физических наук». Окончил физический факультет МГУ (1952).

В 1991 году эмигрировал в США. С 1991 по 2001 работал в Университете Колорадо/CIRES и NOAA/ERL, с 2001 по 2006 год в Zel Technologies, LLC и NOAA/ETL, с 2006 года по настоящее время Radio-Hydro-Physics, LLC. Международно признанный лидеров теории распространения волн в случайно неоднородных средах. Лауреат премии Макса Борна Американского оптического общества в 1994 году

Опубликовал труды по темам: адаптивной оптики, теории турбулентности, теории вигнеровских распределений в квантовой механике, квантовой статистике фотоотсчетов, математической и статистической физике. Некоторые из них: Распространение волн в турбулентной атмосфере. М., 1967; Статистические явления при дифракции волн. М., 1975 (в соавт. с Ю. А. Кравцовым)

Широко известны работы Института по проблемам турбулентности атмосферы. А.М. Обухову совместно с А.Н. Колмогоровым принадлежит формулировка теории локальной однородной и изотропной турбулентности для флуктуации скорости. Позднее (1949) А.М. Обухов развил теорию флуктуаций для давления и пассивной примеси, включая температуру (зарегистрировано открытие 296 от 19.10.1984 г.). На основе этих законов впервые в мире А.М. Обуховым теоретически обоснованы и под руководством В.М. Бовшеверова разработаны акустические методы измерения турбулентного рассеяния звука (1958), что позволило создать акустические радары - содары. Под руководством В.М. Бовшеверова были заложены основы методов акустической анемометрии и термометрии, получившие широкое распространение в мировой практике. Созданная А.С.Мониным и А.М.Обуховым теория подобия (1953,1954) турбулентного приземного слоя атмосферы, прошедшая первую экспериментальную проверку на Цимлянской научной станции ИФА, по сей день является необходимым блоком всех существующих климатических моделей.

В ИФА зародилось и получило широкое признание в мире новое направление исследований - распространение волн (световых, звуковых и радиоволн) в турбулентной атмосфере, которое основал А.М. Обухов и развил В.И. Татарский. Сочетание теории с экспериментом позволило открыть явление "Закономерность увеличения обратного рассеяния волн" (зарегистрировано открытие ? 359 от 2.12.1988 г., авторы- С.С. Кашкаров (ИФА), Ю.А. Кравцов, В.И. Татарский (ИФА), А.Г. Виноградов, А.С. Гурвич (ИФА)). За результаты, полученные в исследованиях по этому направлению, сотрудникам ИФА А.С.Гурвичу, В.И.Кляцкину, А.М.Обухову и В.И.Татарскому была присуждена Государственная премия СССР за 1990 г.

| Налбандян Овик Гагикович 02.10.1947 - 28.05.2018 |

Овик Гагикович родился 2 октября 1947 г. в Армении. В 1971 году закончил факультет физической и квантовой электроники Московского физико-технического института. С 1973 по 1976 год проходил обучение в аспирантуре ИФА АН СССР. В 1978 году защитил кандидатскую диссертацию по радиоакустическому зондированию атмосферы.

С 1976 по 1989 год занимался научной и преподавательской деятельностью в Ереванском государственном университете. В 1989 году защитил докторскую диссертацию, посвященную теории роста кристаллов из многокомпонентных расплавов. С 1994 по 2007 год был заведующим отделом распространения волн в атмосфере, а затем заведующим лабораторией турбулентности и распространения волн ИФА им. А.М. Обухова РАН. Занимался проблемами турбулентной диффузии, акустическими методами стимулирования осадков и теорией создания искусственных осадков.

С 1998 года занимался проблемами статистической обработки результатов контрольных испытаний знаний студентов и верификации тестовых заданий.

Под его руководством было защищено две кандидатские диссертации на соискание степени кандидата педагогических наук. С 2013 года возглавлял Научно-исследовательский центр речевых технологий, где руководил исследованиями по разработке современных речевых технологий в области речевой подготовки дошкольников к обучению в школе и коррекционного сопровождения обучения детей в школе.

Овик Гагикович Налбандян является автором многочисленных научных работ по физике атмосферы, физике роста кристаллов и педагогике.

| Гречко Георгий Михайлович 25.05.1931 - 08.04.2018 |

Георгий Михайлович Гречко родился 25 мая 1931 года. В 1955 году окончил с отличием Ленинградский военно-механический институт, работал в ОКБ-1 под руководством С.П. Королева. С 1966 года состоял в отряде космонавтов. В 1975, 1978 и 1985 годах совершил 3 космических полета общей длительностью более 130 суток.

С 1981 года Георгий Михайлович начал сотрудничать с Александром Сергеевичем Гурвичем по оптическим исследованиям атмосферы и ионосферы с борта пилотируемых космических станций. В 1984 году Г.М. Гречко защитил диссертацию на соискание степени доктора физико-математических наук.

В 1986-1992 г.г. Георгий Михайлович работал в Институте физики атмосферы АН СССР. С 1986 по 1992 год Георгий Михайлович Гречко возглавлял основанную им совместно с Александром Сергеевичем Гурвичем лабораторию исследований атмосферы космическими средствами ИФА АН СССР, переименованную в дальнейшем в лабораторию дистанционной рефрактометрии. Эту лабораторию Георгий Михайлович организовал специально для исследования слоистой структуры атмосферы, которую ему неоднократно доводилось наблюдать и зарисовывать во время его космических полётов. В этот же период Георгий Михайлович возглавлял комиссию по стратификации атмосферы Международной программы по средней атмосфере.

С 6 июля 1986 года по 1 марта 1992 года был инструктором-космонавтом-испытателем 1-го класса отряда космонавтов АН СССР.

Георгий Михайлович являлся научным руководителем трёх кандидатов наук.

Георгий Михайлович Гречко был кандидатом в мастера спорта по автоспорту, имел 1-й разряд по парашютному спорту, 2-е разряды по планеризму и стрельбе и 3-й разряд по самолётному спорту

| Кан Валерий 04.06.1947- 04.02.2024 |

Валерий Кан родился 4 июня 1947 года. Валерий К. пришел в Институт физики атмосферы РАН в 1973 г. Вся научная деятельность Валерия Кана в ИФА была связана с вопросами распространения электромагнитных волн в атмосфере. Валерий Кан разрабатывал аппаратуру для наблюдения мерцаний звезд с борта орбитальной станции «Мир». позволившую получить уникальные данные о высотном распределении параметров турбулентности и внутренних волн. Валерий Кан тесно сотрудничал с французскими и финскими специалистами в области обработки и анализа измерений мерцаний звезд с помощью европейского спутника GOMOS/ENVISAT. Валерий Кан получил ряд важных результатов о параметрах внутренних гравитационных волн в атмосфере и глобальном распределении их активности по данным затменного мониторинга. Валерий Кан с 2005 по 2012 годы, наряду с активной научной деятельностью, исполнял обязанности начальника Звенигородской научной станции.

| Кон Александр Израилович 10.06.1941-28.09.2024 |

Александр Израилович родился 10 июня 1941 года. С 1957 по 1963 обучался на физическом факультете МГУ. В ИФА АН СССР пришёл на работу в Радиоакустическую лабораторию в должности стажёра-исследователя в 1963 году. В 1965 году поступил в заочную аспирантуру и в 1969 году защитил кандидатскую диссертацию. В 1981 г. он стал заместителем заведующего Лаборатории рефрактометрии атмосферы, а в 1986 году - ведущим научным сотрудником. В 1985 году ему было присвоено ученое звание «старший научный сотрудник». В 1988 году Александр Израилович Кон защитил докторскую диссертацию. Александр Израилович был также награждён Почётной грамотой Президиума Академии наук СССР.

А.И. Кон занимался вопросами рассеяния и распространения электромагнитных волн в случайно-неоднородной среде с анизотропными рассеивателями, внедряя в практику результаты школы В.И. Татарского. Он исследовал влияние апертур передающих и приемных устройств на флуктуации интенсивности лазерных пучков в атмосфере, фокусировку света в турбулентной среде, «бегание» лазерных пучков. Результаты неоднократно докладывались на различных симпозиумах и конференциях, хорошо известны и широко используются специалистами.

Александр Израилович Кон являлся автором двух фундаментальных монографий: «Лазерное излучение в турбулентной атмосфере». Изд. «Наука», М., 1976 г. Совм. с А.С. Гурвичем, В.Л. Мироновым, С.С. Хмелевцовым; «Радиоакустическое зондирование атмосферы». Изд. «Наука», М., 1985 год. Совм. с М.А. Каллистратовой. Был соавтором научных работ с В.И. Татарским, А.С. Гурвичем, М.А. Каллистратовой, В.И. Кляцкиным, О.Г. Налбандяном.

Александр Израилович обладал искрометным чувством юмора. Он являлся организатором всех институтских вечеров и «капустников». Он был режиссером в народном театре при Доме Ученых.

| Воробьев Валерий Васильевич 05.03.1942-28.09.2016 |

В.В. Воробьев родился 5 марта 1942 г. Окончил радиофизический факультет Горьковского Государственного Университета им. Н.И. Лобачевского в 1964 г. и аспирантуру ИФА в 1970 г. С 1970 г. работал в ИФА в должностях: с 1970 г.- младший научный сотрудник, с 1977 г. - старший научный сотрудник, с 1989 г.- ведущий научный сотрудник. Являлся членом ученого совета ИФА

Валерий Васильевич известен как выдающийся ученый в области теории распространения электромагнитных волн, теории взаимодействия светового излучения с турбулентной средой, радиозондирования, опто-акустики, автор и соавтор многократно цитируемых научных работ, в том числе двух монографий и одного изобретения.

Валерий Васильевич неоднократно участвовал в выполнении и реализации правительственных программ в качестве научного руководителя разделов и ответственного исполнителя.